学院新闻

学院新闻

未名湖畔的艺术学院阁楼画室里,徐紫迪常常静静站在学生身后,注视着他们落笔的瞬间。这些选修油画课程的学生大多没有绘画基础,却有着灼热的目光,跃跃欲试的双手。而他,想要保护且最为珍视的,正是这份“未被规训的热爱”。

从哈尔滨到央美附中,到央美博士,再到北大艺术学院任教,徐紫迪的身份在艺术家、学者与教师之间转换,他始终在做同一件事:

在绘画与艺术史的边界上,点亮一盏灯。

2024年,徐紫迪在北京大学艺术学院创作《等待新娘的亲人们》(该作入选“第十四届全国美展”)

艺术启蒙:母亲的坚持与一场“试水”考试

徐紫迪与绘画的缘分,始于母亲的执着。

“小时候不是我喜欢,是我妈妈喜欢画画。”他回忆道。家人的职业与艺术并无交集,母亲在他四五岁时便为他报了兴趣班,风雨无阻地送他学画,一学就是十年。

1996年,8岁的徐紫迪在帽儿山写生

系统而枯燥的基本功训练,反而淬炼出他更为炽热的兴趣。在老师的介绍下,他第一次听说“央美附中”。初三那年,母亲带他来北京“试水”考试,没想到一举考中,从此,他来到了花家地南街求学。

附中岁月:求学时光与选择的岔路口

中央美术学院附中03级下乡写生(前排中间为徐紫迪)

附中入学考试时,他在全班40人中排第28名。尽管如此,他不气馁,白天搬着画架跟在画得好的同学后面学,夜晚熄灯后,在宿舍走廊借应急的灯光埋头做题。四年后,他在毕业展上拿到第一名。

关于徐紫迪在附中的学习经历,同班同学曾写过一段记录文字:“紫迪每个周末都会拿着速写板出去画速写,有时间就画,成堆的速写从来不是为了应付作业,他总能看到现实中的可画之处。他酷爱钻研大师的画,那个时候没有电脑,手机还是黑白屏,想看大师的画只能去附中图书馆。只要图书馆开门,几乎都能看到他的身影,拿个画板认真临摹,一待就是一整天。他对于绘画很执着也很虔诚,在画画面前没有杂念,一心想向前辈和大师的作品学习。”

高考前夕,他曾站在人生的岔路口。当时他的数学成绩极好,几乎满分。数学老师劝他道:“来学数学吧,数学有标准,画画没标准,你学画画太可惜了。”一模二模的成绩,他甚至够得上北大地质系——那是他当时特别心仪的专业。然而,经过深思,他最终选择遵从内心对绘画的热爱,将中央美院填为第一志愿,并被专业免试录取。

央美求学:延续与突破

从附中保送进入央美,对徐紫迪而言,不是转折,而是延续。

“附中就像个‘小美院’,一些地方甚至比大学更好。”他坦言,大学里教的许多内容——从画模特到学美术史——他在附中阶段早已“预演”。这份扎实的积淀,让他从2007年入学到2018年博士毕业的十一年间,几乎没感受过来自同辈的学业压力。“压力都是自己给的。”他这样总结。这份自信在按成绩排名选择专业时化为高光时刻——在造型类180名学生中,他第一个走上台选专业。“当时大家都认为油画系最好,‘油老大’有一大批老先生。”他毫不犹豫地选择了油画,后来进入第一工作室学习。

2009年,中央美术学院油画系第一工作室老师指导写生(左起:孙为民、靳尚谊、徐紫迪、高天雄)

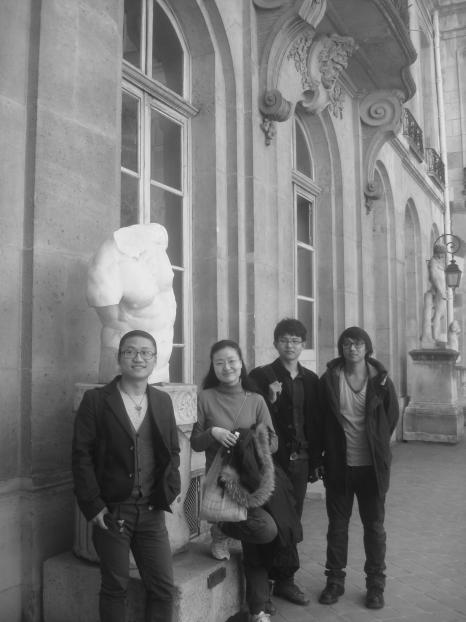

2009年,他赴法国巴黎高等美院交换学习,首次踏出国门。来到塞纳河对岸的卢浮宫,当美术史课本上的幻灯片作品真实地呈现在眼前,他激动难抑。“那时我每天去卢浮宫,早上一开门,从里沃利的黎塞留通道进去,晚上闭馆,从中央广场的金字塔出口出来。中午没饭吃,就在马利中庭吃一个苹果,纵然总是饥肠辘辘,但一站到画前就能满血复活。”他这样回忆,“我就这样看啊看,从黎塞留馆、德农馆到叙利馆,作品太多了,看了一百多天,临走也没看完”。后来他获卢浮宫批准,得以面对面临摹。每当他在原作前支起画架,总有人围观、提问。观众总会误以为他是日本人、韩国人或台湾人。

“每一次,我都会回过头,认真地告诉他们:‘我来自中国’”。徐紫迪说:“那一年我21岁,在异国他乡举目无亲,这是绘画带给我的自信。”

2009年,中国留学生在巴黎高等美术学院(左起:谢磊、胡冰、徐紫迪、王陶然)

2009年,徐紫迪参观梵蒂冈圣彼得大教堂

在游学途中,他偶遇央美的高天雄老师,像“西天取经”的徒弟,他跟着老师,拿着地图,走遍了十几个国家的美术馆。这段孤独而丰盛的旅程,不仅奠定了他后来研究维米尔的基石,更让他在文化碰撞中,清晰地找到了属于自己的文化坐标和艺术信念。回国后,2011年本科毕业,他的毕业创作《朝望》入选“全国青年美展”,2014年硕士毕业,他的毕业创作《音乐课》入选“全国美展”。

2013年,徐紫迪在中央美术学院校史馆画《大卫》

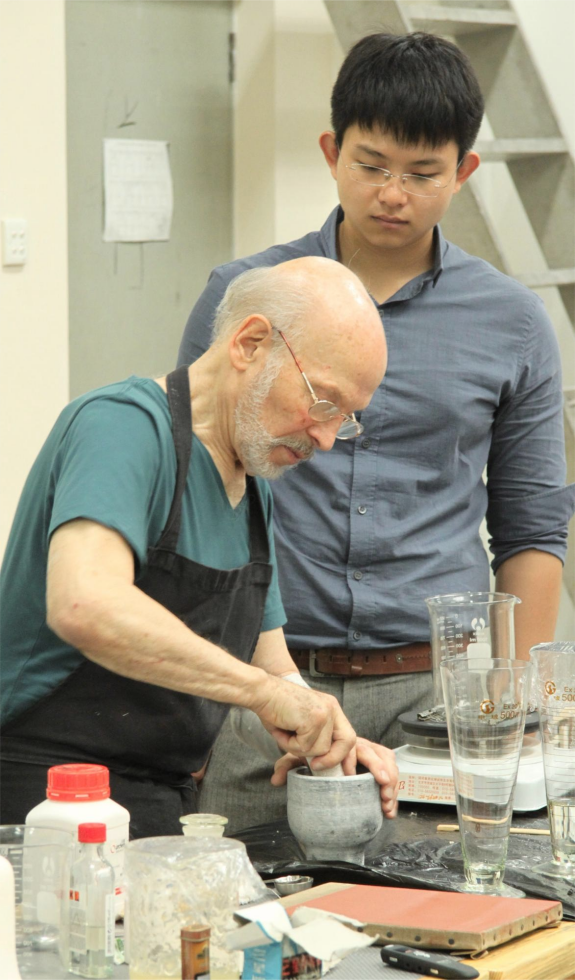

2013年,徐紫迪担任法国画家克劳德·伊维尔助教

真正让他对艺术的理解产生质变的,是博士阶段师从孙为民先生的时光。他回忆道,2014年硕士毕业时,曾遭遇低谷——留校未果,考博失利。孙先生在困境中给了他至关重要的支持。他曾向老师提出一个萦绕心头许久的困惑:“如何评判一幅画的好坏?现在绘画风格千奇百怪,到底还有没有标准?”

他至今铭记孙先生的回答:“第一是‘难度’,好画得有技术高度;第二是‘态度’,作品必须体现出对现实与历史的观念;第三是‘温度’,作品要能打动人。”带着老师的叮嘱,2015年他重整旗鼓,考上博士。在彷徨困顿之际,孙先生的点拨,让他有了更为明晰的目标。

“孙先生的作品就兼具这三点,对我影响很深。”徐紫迪说,“技术层面,老师给予我充分的自由,但他的为人处世、待人接物,却在日常生活中默默引领着我。他更像是教我怎么做人,他所指的‘难度’、‘态度’、‘温度’不只适用于评判一幅画的好坏,同样是做人的标准。”

2018年,博士毕业与专业导师孙为民

维米尔:从临摹到研究的漫长钟情

徐紫迪的学术研究,与维米尔的名字紧密相连。“发现”并“看见”维米尔的过程,既是多年学习与实践的厚积薄发,亦是临摹感知中灵光乍现的顿悟。

他坦言,选择维米尔并非一见钟情,而是在老师们的“感召”下慢慢靠近。靳尚谊先生做过《向维米尔致意》的展览,孙为民先生也曾称《窗前读信的少女》是他最喜欢的画。“向古代大师学习是油画系第一工作室的教学方向,维米尔是其中一个重要的例子。另外,老师们还经常提到伦勃朗、委拉斯贵支等画家。他们的偏好无形中就会有影响和引导,这会帮助我形成一种判断力。”

从本科到博士,他的毕业论文完成了一系列关于维米尔的研究,被朋友戏称为“弱水三千、只取一瓢”。这份学术上的专一,源于一个更深层次、近乎本能的艺术选择。他常常用一个思想实验叩问自己与身边人:“若能从卢浮宫或大都会博物馆带走一幅画,你会选哪幅?若博物馆起火,你会先抢救哪幅?”在他看来,这个问题的答案,直接映照出一个人内心最真实、未经修饰的艺术直觉。

2009年,徐紫迪于卢浮宫临摹达维特《维尔妮娜克夫人》

2010年,徐紫迪于卢浮宫临摹维米尔《天文学家》

在临摹维米尔的《天文学家》期间,一位观者的提问——“地球仪上究竟画了什么”——促使他剖析查证。回国后,在李军老师的指导下,他打开了研究美术史的大门。最终他恍然大悟:那并非地球仪,而是标注着星座的天体仪。画中与之相伴的量角器、星盘等工具,共同构建出一个逻辑严谨、身份自洽的天文学者形象。维米尔画中那种“美好瞬间刚刚发生”的动态感、充满期冀的诗意,以及温润柔和的光晕,始终牵引着他不断深入探索。

2018年,博士毕业与理论导师李军

双重视角:作为画家与艺术史研究者

作为少有的兼具绘画实践与学术研究背景的学者,徐紫迪拥有一种“双重视角”。以画家之眼感知落笔细节的节奏韵律,以学者之心梳理图像历史的内在关联,将绘画性与叙事性融会贯通,正是他的独特优势。学术研究让他的创作主线愈发清晰,思考也更具深度;同时他亦清醒地保持着双重身份的适度分离,避免彼此牵绊。

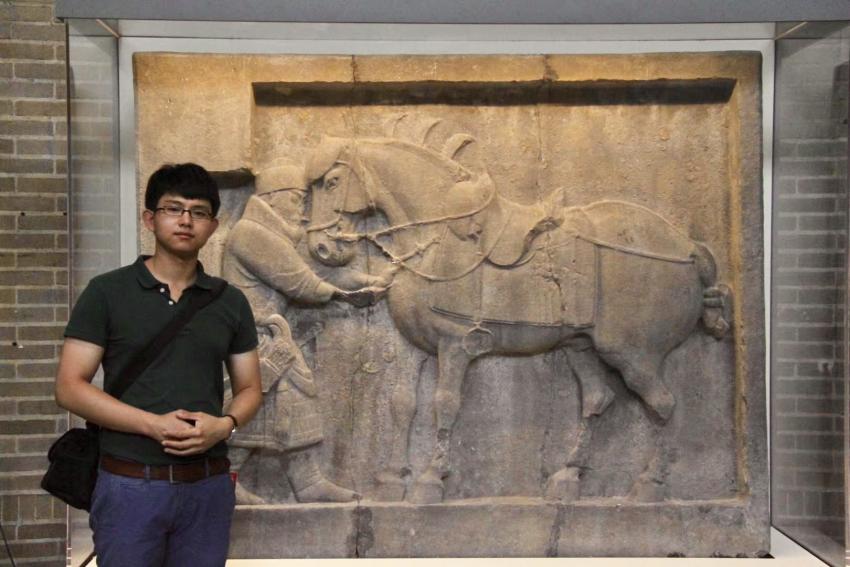

2012年,徐紫迪在宾夕法尼亚大学博物馆“飒露紫”前

艺术史研究需以理性思维驾驭详实材料,层层论证;而绘画创作则依赖内在情感的自然涌动,二者的平衡,是他作为艺术家与艺术史研究者双重身份的核心命题。“这张桌子的事和那张桌子的事要分开看”,他总能用简洁幽默的语言拆解深刻逻辑,平缓语气的背后,是感性创作与理性研究无缝衔接的从容。

2023年,徐紫迪在“第十七届美术史年会”作报告

博士论文写作期间,他以见微知著的敏锐,聚焦于《绘画的艺术》中背景地图的褶皱。那些明暗交织、冷暖碰撞、节奏错落的笔触,在画家笔下是技艺的“自我挑战”;在研究者眼中,却是历史的密码。他审慎追问:这幅地图为何存在折痕?每一道褶皱又暗藏何种深意?深入探究后,他发现那些褶皱竟精准地穿过了当时荷兰战乱中的关键地理坐标——它们如同历史的车辙,在画布上无声镌刻着家国兴衰。那一刻,他读懂了维米尔面向历史的深沉态度。

同样精彩的是他对《代尔夫特一景》构图寓意的挖掘。凭借艺术家直觉,他测量出教堂尖顶精准落于黄金分割点,而河水中却缺失了它的倒影。这一“有意味的缺席”,经他严谨的图像考证与社会史溯源,最终被揭示为维米尔埋藏于构图之中的信仰谜底。

从地图上的折痕、河水中的倒影,到裙摆上的污渍、陶罐里的牛奶、被拉开的帘子……徐紫迪执着于从细节入手,以阿拉斯式的观看方式解决实质问题,并从画家视角出发,提出了与阿拉斯截然不同的观点。他坦言:“研究这些看似很小的问题,恰恰给我提供了宝贵的机会,来理清绘画中那些鼎鼎重要的核心要素。”

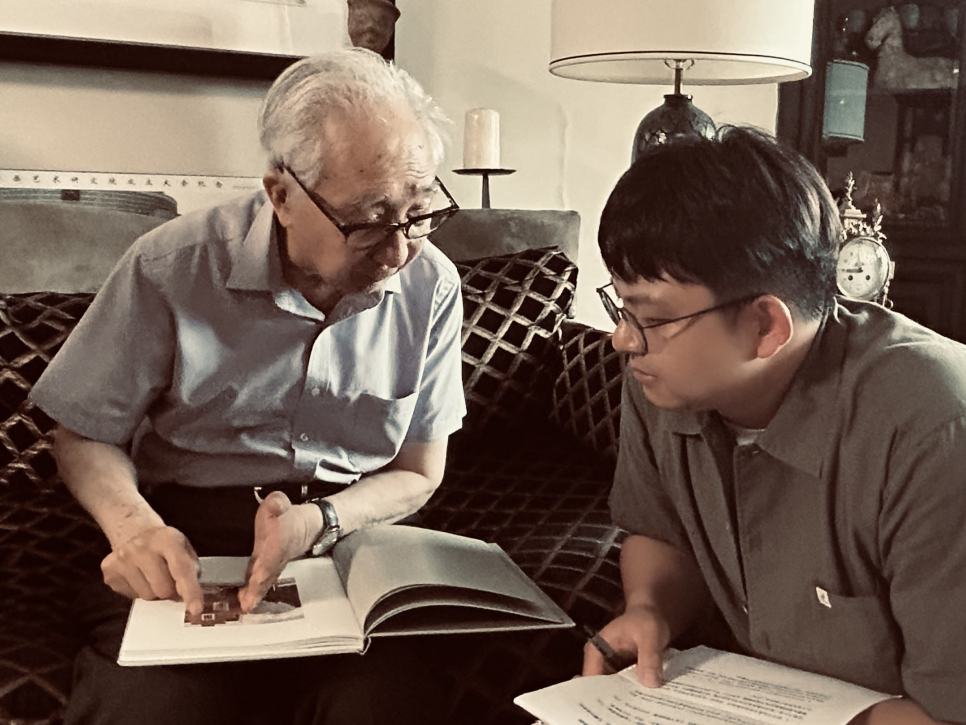

2025年,徐紫迪听靳尚谊先生指导维米尔研究

教学:在北大,擦亮审美的眼睛

从央美状元到人大教师,再到北大艺术学院任教,徐紫迪始终秉持着一个质朴而深刻的信念:艺术教育的本质,是培养一个民族感知美的能力。

来到北大教学,有人笑称他是“用大炮打蚊子”。他却觉得,这是另一种意义上的播种。

他在北大开设了“油画临摹理论与实践”、“素描:摹习与创作”、“造型与色彩”、“色彩的审美实践”等系列课程。面对的大多是“零基础”却热情高涨的学生。他珍视他们的“纯真之眼”——那种未经系统训练、却因此更直接、更本真的观看方式。“同学们的画总能让我眼前一亮,我在他们身上学到很多。他们虽然没有所谓‘基础’,但热爱本身就是最好的基础。我要想方设法保持住他们的热爱,克服技术上的障碍,并提供情绪上的价值。要顺水推舟,就像我的老师当年推我一把那样,让每个人在自己的方向上走下去,走得更远。”他说。

上过绘画课的同学说:“当我坐在画板面前,拿起画笔,我就感到很幸福,绘画是一种能够很快进入心流的方式。曾经穿行于校园,我只会关注到目的地;但现在走在校园里,我会不自觉地注意树影的边缘、建筑外立面的肌理,幻想画成素描要怎么处理。这些曾经被忽略的细节,开始以一种新的方式进入我的视野。绘画让我意识到,审美不是高高在上的理论,而是重新建立人与世界之间的观察关系。每个周四下午,骑着车沿湖来到红三楼,在这里能够放下我对现实的烦躁和对未来的焦虑,三个多小时不觉间已然消逝。我想我在画中找到了生活的另一种答案。很喜欢坐在画架前,看着自己的画面一点点丰富起来,不管是素描还是油画,都有种一笔一笔构建新世界的奇妙感觉。毫不夸张地说,我在画室度过了本科中最幸福的日子,只要想起‘均斋里有个可以画画的位子’就足以让人忍不住嘴角上扬。”

徐紫迪深信,一个伟大的时代既需要伟大的艺术家,也需要能读懂他们的眼睛。“如果一个伟大的艺术家活在无人能读懂他的年代,那将是莫大的悲哀。”

在北大任教,他时感自身渺小,却也深知这份工作意义非凡——“从某种意义上说,北大学生的眼光定义中国未来的审美高度,而我的工作,正是擦亮他们审美的眼睛。”

他总结道:“只有让人们真正看懂艺术,中国艺术才有未来;只有人们看见生活的美好,人们才能过上美好的生活。”

徐紫迪在北大均斋阁楼的“油画课”上

寄语:多看画,培养自己的眼睛

对有志于艺术史研究的年轻人,他的建议朴实而深刻:“一定要多看画,因为做美术史研究,眼睛是最重要的。”

他推荐了三座小而美的美术馆:波士顿的伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳美术馆(Isabella Stewart Gardner Museum)是美国富豪将自己的家改建成的中东式的幻想空间,中央庭院绿意盎然,艺术品与生活环境完美融合,馆内维米尔画作被盗后只留下空画框的传奇,更增添了这座美术馆的神秘魅力;纽约的弗里克收藏馆(Frick Collection)同样令他赞叹:“光是维米尔的作品就收藏了三幅,这在全世界都极为罕见”;此外还有东京的根津美术馆(Nezu Museum),这座美术馆位于时尚现代的涩谷区,却是一座古典优雅的建筑,收藏了许多精美的中国佛教造像。

在访谈最后,徐紫迪分享了博士毕业时系主任马路老师的寄语,与我们共勉:“一辈子,如果能够瞄准一个事情做到底,是个太大的幸福。因为,你一辈子不变地认为:一件事情是非常重要的,只有由你来做。因此,你成为一个不可替代的人,你的活着,也是重要的、有意义的,同时,也会很累、不被理解,但是,你活得有目标、有方向。很少有人能够‘生而知之’”。

结语

从“花家地南街8号”到“颐和园路5号”,他的身份完成了多重转变,不变的是那条贯穿始终的求索之路。徐紫迪依然行走在绘画与艺术史的边界上,他以画家的笔触体悟绘画的温度,以学者的眼光洞察历史的深度,更以师者的心灯,擦亮审美的眼睛。

策划 | 北京大学艺术学院学生记者团

文字 | 姚馨恬、朱奕霖、冉熹微、柳雨杨

采访 | 姚馨恬、朱奕霖、冉熹微

供图 | 受访者

审核 | 王蓓